■鬼門とは

鬼(災難・厄難・障難等)が出入りする方角で表鬼門と裏鬼門の2種類が存在しています。

表鬼門とは丑寅(うしとら)の方角つまり北東を指し、

鬼のツノは「うしの角」、鬼のパンツの柄は「とらの柄」で、

お馴染みの鬼のイラストの元になっています。

裏鬼門とは表鬼門(北東)の反対方位(南西)です。

この両鬼門を「災難・厄難・障難」等が出入りしない様に鬼門を塞ぐ事が重要であり鬼門除け御札が必要となります。

※鬼門に出入り口・水場・火の取り扱い・欠け込み・張り出し・不浄物等があれば更に悪年となり兼ねませんので鬼門除け御お札でお守りしましょう。(※鬼門除け御札を貼ると家内安全・子孫繁栄にも繋がります)

※表鬼門・裏鬼門どちらの鬼門へも対応した鬼門除け御札ですが、両鬼門を塞ぐように両鬼門に鬼門札を貼るのがベストです。

■鬼門=桃太郎の話という説

十二支は時計回りに配置してありますが、昔話で有名な桃太郎は鬼退治に向かう際、初めに猿、次に鳥(キジ)、そして犬を仲間にして鬼退治に向かいます。これがまさに節分=鬼門の重大さを物語っております。

■節分とは

節分とは「季節を分ける」という意味があり春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったのです。暦の上で春が始まる日を「立春」(2月4日)なので、その前日2月3日(旧暦で言うと大晦日)に節分は行われます。

これは大晦日に邪気(災難・厄難・障難等)が生じるとされ、恐ろしいこと、人知を超えたことは鬼の仕業と考えられたのが始まりです。そこで年が明ける前に悪いものを追い払い、福を呼び込むために、炒った豆(悪いものが芽を出さない様に火を通した豆)を、「鬼は外!福はうち!」のかけ声と共に、豆をまいて鬼退治をするのです。

■鬼門の方角は?(鬼門の調べ方)

鬼門の方角は、

表鬼門(北東)・裏鬼門(南西)

となります。

また自宅内で鬼門の方向を知りたい時は、コンパススマホアプリなどを使うと便利です。

※自宅中心で方位磁石で方角を調べてみてくださいね!

今年は何か良い年ではないなと思っていたら鬼門が関係していることも。

■鬼門に設置してはいけないもの

- 玄関・裏口玄関(出入り口)

- 水場(風呂・トイレ)

- 火の取り扱い(ガスコンロ等)

- 欠け込み

- 張り出し

- 不浄物(ゴミ等)

等があれば更に悪年となり兼ねませんので鬼門除け御お札でお守りしましょう。

合わせて火周り用の火難除けお札やトイレ用の不浄除けのお札・玄関・裏口玄関(出入り口)用のお札などがありますので、ご心配の方はこちらもおすすめです。

鬼門除け御札を貼ると家内安全・子孫繁栄にも繋がります。

■鬼門札等が欲しい方はコチラ(お守り通販)

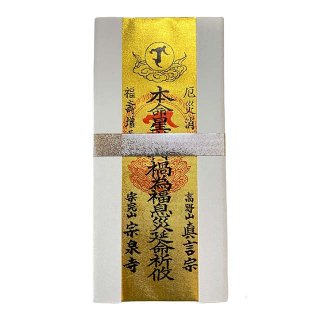

鬼門除け 御札 祈祷札

鬼門とは 建坪 (家)の中心から見た北東45度=表鬼門の範囲と南西45度=裏鬼門=裏死門の範囲を指し範囲の中心を通る線を鬼門線(15度)といいここが最も恐れられている範囲です。

昔から鬼門を最も重要視していました。過去の例として徳川幕府では鬼門の凶意を除ける為江戸城の鬼門方位に寛永寺と増上寺を建てたと云われています。

衛生面からいっても日の当らない北東方位はいつも湿りがちで強烈な西日の当る南西方位は腐敗作用があります。

※本来は表鬼門~裏鬼門の鬼門線上は、不吉な悪いものが通る通り道になっていることから何も以下のような有ってはいけないものが1つも鬼門に無くても鬼門除け御札を貼るようにと伝えられていました。

<凶相にあたるもの>

出入口・浴室の浴槽・給湯機・台所のシンク・ガスレンジ等の火気・水気(水道や井戸も含む)・トイレ・汚水の不浄物・欠け・出張り等を鬼門方位に配置しない。

鬼門に出入り口や窓(開閉式窓のみ)を設けると大凶相です。建築基準法上の採光関係でどうしても窓を設けなければならない場合は開閉できないハメコロシ窓にしましょう。

鬼門に 張り・欠け・別棟・車庫等も大凶相となります。

鬼門方位の凶意を和らげる為に昔から鬼門除け御札をお貼りします。

◆【鬼門除け御札の重要さと貼り方】

必ず、建坪(家)の中心からの方角です。

●表鬼門(北東)=男鬼門(丑寅)の不都合(凶相)は男性に特に当主・『相続人・配偶者の有無』に大事な場所です。

●裏鬼門=女鬼門は特に女性・主婦に重大な場所です。

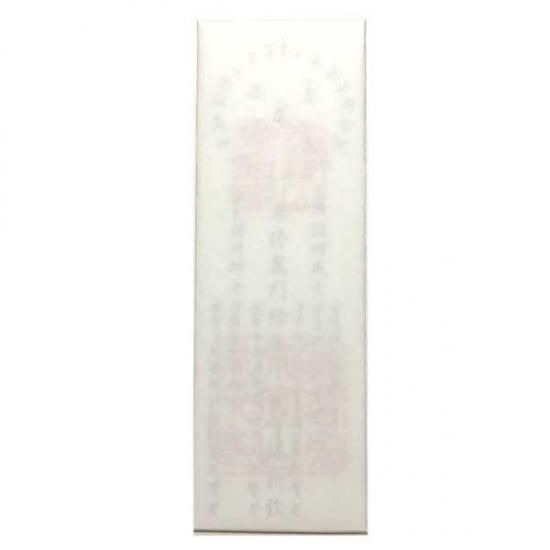

家門が衰退して行き、絶えるか、子孫繁栄し、家門繁栄するかの鍵を握る重大な場所です。できるだけ最外壁の壁へ御札面を外へ向けてお貼りします。もし外壁が無理であれば内壁へお貼りすることも可能ですが、できるだけ結界(バリア)の意味からも外壁が望ましいです。そのため世間体が気になる方々が圧倒的に多い為に通常、写真画像のように白面をお渡ししております。

◆屋内からお貼りする場合は、裏面を手前(壁を貫通して外からの進入を防ぐ意味)にしてお貼りください。両面テープがお勧めです。一般的には、家の外壁面(北東面、或いは南西面)の壁か軒下へお貼りします。白面(ハンコ類を捺さない)でしたらあまり目立ちません。当方では殆どこの位置で 、お札の面を外向きに、裏面には(両面テープの粘着力が強力で接着面色が黒いのを裏に貼って)お貼りするように云ってます。モルタル壁でもめったに剥がれません。また、より剥がれ落ちないようにするためには、お札より一回り大きな紙をあらかじめ貼って、その上にお貼りすればさらに粘着力UPします。

*<サイズ:73×225㎜>

◆お守り類はすべて、正式には節分(2/3)で1年間の感謝を込め、また 旧年度の災いや病を新年度へ持ち越さぬよう、お受けした所へお納めし、御焚き上げします。当方では特に(魂抜き祈願+御焚き上げ)料は頂いておりません。

◆立春(2/4)から新年度が来ますので、新たなお守りの御神体をお受けしお祀りします。

◆ネット注文の方には御札をお受けになった日から1年後に古札を納めて頂き新しい御神体(御札)とお取替え頂いております。

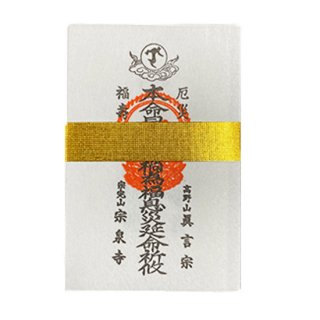

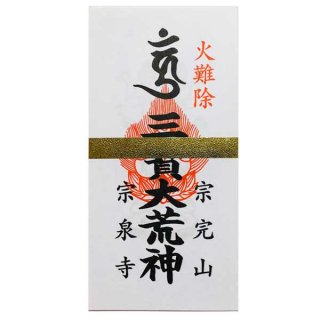

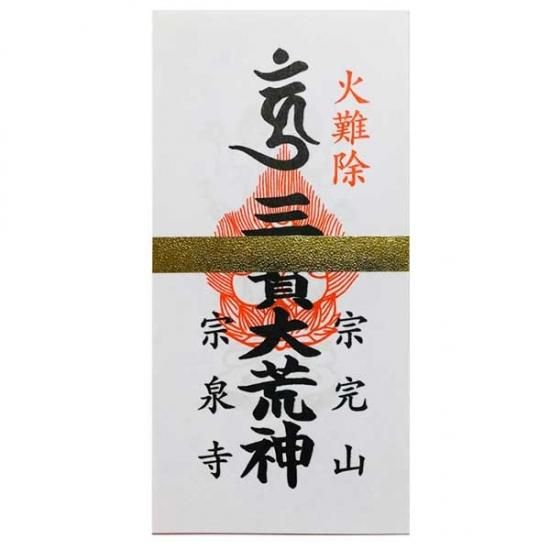

台所用 三宝大荒神 火難除け 御札 祈祷札

【貼り方と場所】

換気扇の横等、台所の火気の近くにお貼りください。

お貼りする時には押しピン等よりも両面テープがお勧めです。

<サイズ:80×160㎜>

◆お守り類はすべて、正式には節分(2/3)で1年間の感謝を込め、また 旧年度の災いや病を新年度へ持ち越さぬよう、お受けした所へお納めし、御焚き上げします。当方では特に(魂抜き祈願+御焚き上げ)料は頂いておりません。

◆立春(2/4)から新年度が来ますので、新たなお守りの御神体をお受けしお祀りします。

●ネット注文の方には御札をお受けになった日から1年後に古札を納めて頂き新しい御神体(御札)とお取替え頂いております。

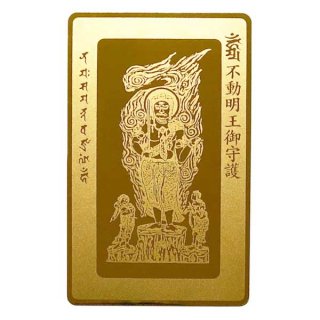

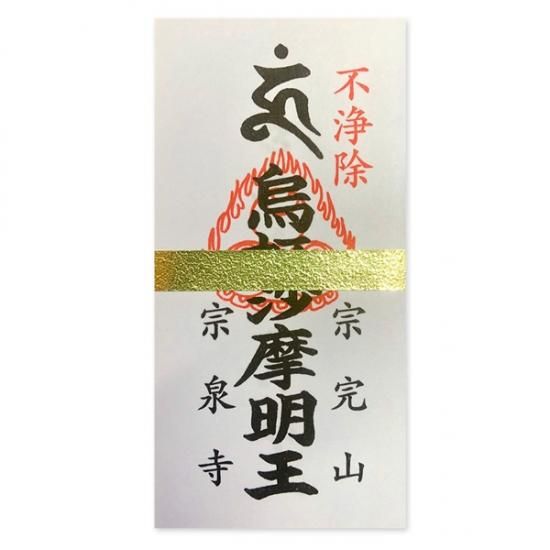

トイレ用 不浄除け 御札 祈祷札

お守り御札類で唯一不浄等でお障りがなく、逆に不浄を食い尽くしてくださる明王様です。

元々大昔は男児出生祈願に拝まれておりましたが、現在は主に不浄除け、下の病(ヘソから下=産婦人科系等)の平癒祈願に拝まれております。

【貼り方と場所】

この明王様に貼り方の決まりはありませんが、なるべく人より高い位置へお貼りください。

<サイズ:70×140㎜>

◆お守り類はすべて、正式には節分(2/3)で1年間の感謝を込め、また 旧年度の災いや病を新年度へ持ち越さぬよう、お受けした所へお納めし、御焚き上げします。当方では特に(魂抜き祈願+御焚き上げ)料は頂いておりません。

◆立春(2/4)から新年度が来ますので、新たなお守りの御神体をお受けしお祀りします。

●ネット注文の方には御札をお受けになった日から1年後に古札を納めて頂き新しい御神体(御札)とお取替え頂いております。

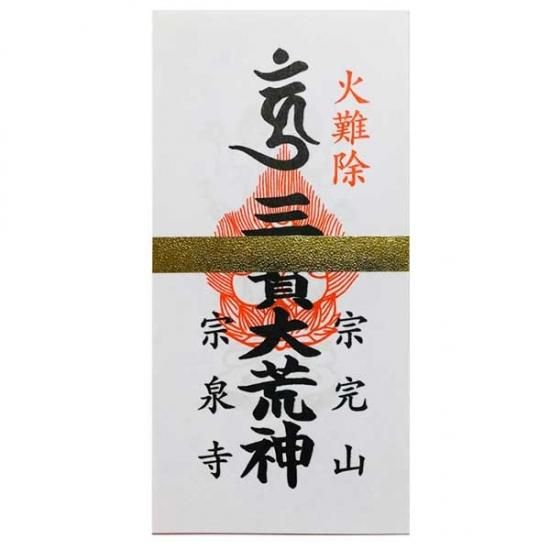

台所用 三宝大荒神 火難除け 御札 祈祷札

【貼り方と場所】

換気扇の横等、台所の火気の近くにお貼りください。

お貼りする時には押しピン等よりも両面テープがお勧めです。

<サイズ:80×160㎜>

◆お守り類はすべて、正式には節分(2/3)で1年間の感謝を込め、また 旧年度の災いや病を新年度へ持ち越さぬよう、お受けした所へお納めし、御焚き上げします。当方では特に(魂抜き祈願+御焚き上げ)料は頂いておりません。

◆立春(2/4)から新年度が来ますので、新たなお守りの御神体をお受けしお祀りします。

●ネット注文の方には御札をお受けになった日から1年後に古札を納めて頂き新しい御神体(御札)とお取替え頂いております。

■鬼門札の貼り方

一番効果があるのは建坪(家)の中心から表鬼門と裏鬼門の方角を調べて、できれば最外壁へお札を貼りましょう。(強力両面テープがお手軽です)

鬼門は、家門が衰退して行き絶えるか、子孫繁栄し家門繁栄するかの鍵を握る重大な場所です。もし外壁が無理であれば内壁へお貼りすることも可能ですが、できるだけ結界(バリア)の意味からも外壁が望ましいです。

※高野山 宗泉寺の鬼門札は世間体が気になる方の為に

この様に白面仕様でお渡し致します。

※お札を屋内に貼る場合は、裏面(判子が無い面)を正面にしてお貼りください。

これは、鬼(邪気・災難・厄難・障難等)が壁をすり抜け外から侵入してこようとするのを防ぐ意味合いがあります。

※建坪(家)の中心から調べて、

表鬼門(北東)=男鬼門(丑寅)の不都合(凶相)は男性に特に当主・『相続人・配偶者の有無』に大事な場所です。

※裏鬼門=女鬼門は特に女性・主婦に重大な場所です。

◆お守り類はすべて、正式には節分(2月3日)で1年間の感謝を込め、また旧年度の災いや病を新年度へ持ち越さぬよう、お受けした所へお納めし、御焚き上げします。高野山 宗泉寺では特に(魂抜き祈願+御焚き上げ)料は頂いておりません。

◆立春(2月4日)から新年度が来ますので、新たなお守りの御神体をお受けしお祀りします。

●ネット注文の方には御札をお受けになった日から1年後に古札を納めて頂き新しい御神体(御札)とお取替え頂いております。

Overseas Customers – you can purchase our products at our online store for overseas customer: https://koyasan-sousenji.com/ Please do not hesitate to contact us again if you have any difficulties or questions regarding the order process.

桜井 着 あまびえ アマビエ

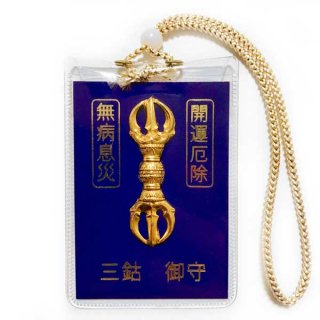

不動明王 & 愛染明王 厄除 敬愛和合 指輪 御守

不動 怨敵降伏 & 愛染 敬愛和合 厄除指輪

【不動明王】

不動明王は、お祓いの本尊的存在であり、密教における秘法祈祷を行うことで、諸魔(天魔退散・人魔退散・病魔退散)退散・怨敵降伏・厄災消除等にご利益があると云われています。どんな障害や災難があっても身も心も鬼にして、打ち砕き、ねじ伏せる力強さと、何が何でも救済してくださるたいへん慈悲深く有難い明王様です。

ご真言(お唱え)

ノウマクサマンダ バザラダン センダン マカロシャダ ソワタヤ ウンタラタ カンマン

【愛染明王】

日本では、不動明王と愛染明王の両尊を祀る形式があります。明王といえば、衆生を救済するために心を鬼にして働きかけてくれる存在。その中でも唯一、愛染明王だけが愛欲を悟りへと導くことのできる仏です。

愛染明王の密教における秘法祈祷を行うことで、敬愛和合、交際円満、家庭円満、不和修復、恋愛成就、仕事運上昇等にご利益があると云われています。

ご真言(お唱え)

オン マカラギャ バゾロシュニシャ バザラサトバ ジャクウン バンコク

◆製造直売だから実現できた【高品質と低価格】のオリジナル御守です。御守のデザインは、 宗泉寺住職によるもので細部にまでこだわった高級感あるデザイン性と質感を兼ね備えており必ず感動とご満足いただける本物の梵字でできた御守です。

◆シルバー御守の価格は、銀相場価格により価格変動致しますので予めご了承願います。

【愛染明王&不動明王 開運厄除け指輪】

◆素材:純銀(シルバー925 )

◆最大幅:約7.7mm

◆厚み:約2.4mm

◆男女兼用フリーサイズ

L:(目安:約21号~27号)

XL:(目安:約24号~30号)

<※転売禁止>

当店(熊本県所在)以外の「高野山 宗泉寺(Koyasan sousenji) (商標登録番号:6024534 , 6024535)」の使用を許可しておりません。

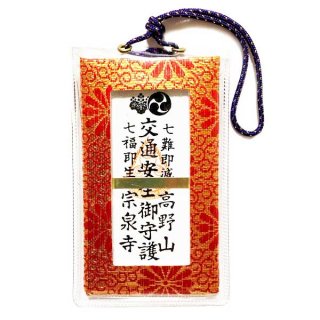

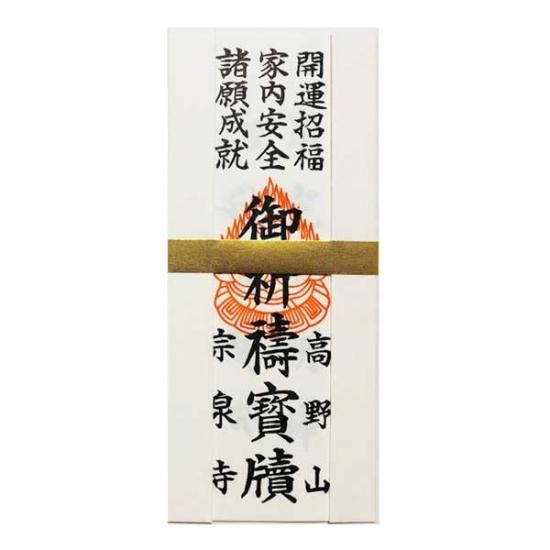

玄関用白ハオリ祈祷札-1

【貼り方と場所】玄関に貼るお札となります。出来るだけ玄関入口上部の外壁中央へ御札面を外向きにして(裏面に両面テープ等を貼って)お貼りしてください。

*マンションやアパート等の方はどうしても世間体がありますので気になる場合は玄関内からなるべく戸口の外方面へ向け(御札の表面を)外へ向けて貼るか立掛けて置いておくと大丈夫です。

サイズ:65×150㎜

◆お守り類はすべて、正式には節分(2/3)で1年間の感謝を込め、また 旧年度の災いや病を新年度へ持ち越さぬよう、お受けした所へお納めし、御焚き上げします。当方では特に(魂抜き祈願+御焚き上げ)料は頂いておりません。

◆立春(2/4)から新年度が来ますので、新たなお守りの御神体をお受けしお祀りします。

●ネット注文の方には御札をお受けになった日から1年後に古札を納めて頂き新しい御神体(御札)とお取替え頂いております。